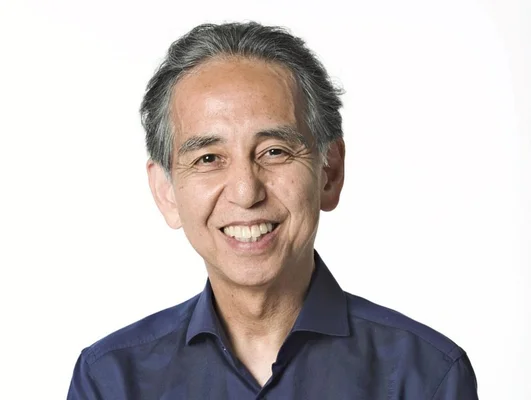

日本の音楽シーンに革命をもたらし、多くの音楽ファンや関係者に愛された音楽評論家・渋谷陽一(しぶや よういち)さんが2025年7月14日にご逝去されました。

74年の生涯は、ロックの最前線を駆け抜けた情熱にあふれたものでした。

本記事では、渋谷陽一さんの若いころの挑戦・活動や経歴、そして日本ロックへの影響、心に残る名言も紹介し徹底解説します。

音楽評論家・渋谷陽一 が死去 | プロフィールと功績

●渋谷陽一さんは、2025年7月14日未明、誤嚥性肺炎のため永眠されました。享年74歳でした。

・2023年11月に脳出血を発症し緊急入院、その後も療養とリハビリに努めていましたが、今年に入り誤嚥性肺炎を併発し、ご家族に見守られながら静かにその生涯を終えられました。

・ご逝去の報は、ロッキング・オン・グループ公式サイトをはじめNHKや新聞各紙、主要メディアでも大きく報じられ、日本音楽界やファンから多くの哀悼と追悼の声が寄せられています。

・葬儀はご本人の意向により近親者のみで執り行われています。

👇渋谷陽一さんのプロフィールと功績をまとめました!

- 生年月日: 1951年6月9日、東京都新宿区生まれ

- 学歴: 東京都立千歳丘高等学校卒業後、明治学院大学経済学部に進学(のち中退)

- 主な活動:

- 1972年、音楽雑誌「ロッキング・オン」を創刊し、若手ロックファンや評論家仲間とともに新しい音楽ジャーナリズムのスタイルを確立。

- ラジオDJ、編集者、音楽イベントのプロデューサーとしても活躍(NHKラジオ「若いこだま」などで英米ロックを積極的に紹介)

- 日本初の本格的ロック・フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」や「COUNTDOWN JAPAN」などメガ・イベントをプロデュース。ライブ文化を根付かせた。

- ロック評論の新時代を切り拓き、評論を“自己表現”として位置づけ。

- 1972年、音楽雑誌「ロッキング・オン」を創刊し、若手ロックファンや評論家仲間とともに新しい音楽ジャーナリズムのスタイルを確立。

- 功績と影響:

- 「ミュージック・ライフ」など従来の洋楽誌とは異なる独自視点で、日本の音楽雑誌の在り方を変革。

音楽批評のジャンルや言葉に新たな価値観を提示。 - 日本のロック文化の普及・推進者として、多くのミュージシャンやリスナーに大きな影響を与えました。

- 2025年7月14日、誤嚥性肺炎のため74歳で逝去。

- 「ミュージック・ライフ」など従来の洋楽誌とは異なる独自視点で、日本の音楽雑誌の在り方を変革。

★渋谷陽一さんは、「音楽を評論する」ことを自らの表現方法とし続け、メディアとライブ・シーンの両面から日本のロック文化を牽引した存在です。

その革新的な姿勢と情熱は、今も多くの音楽関係者やファンに受け継がれています。

👇以下、渋谷陽一さんの若いころの挑戦を経時的に説明しました!

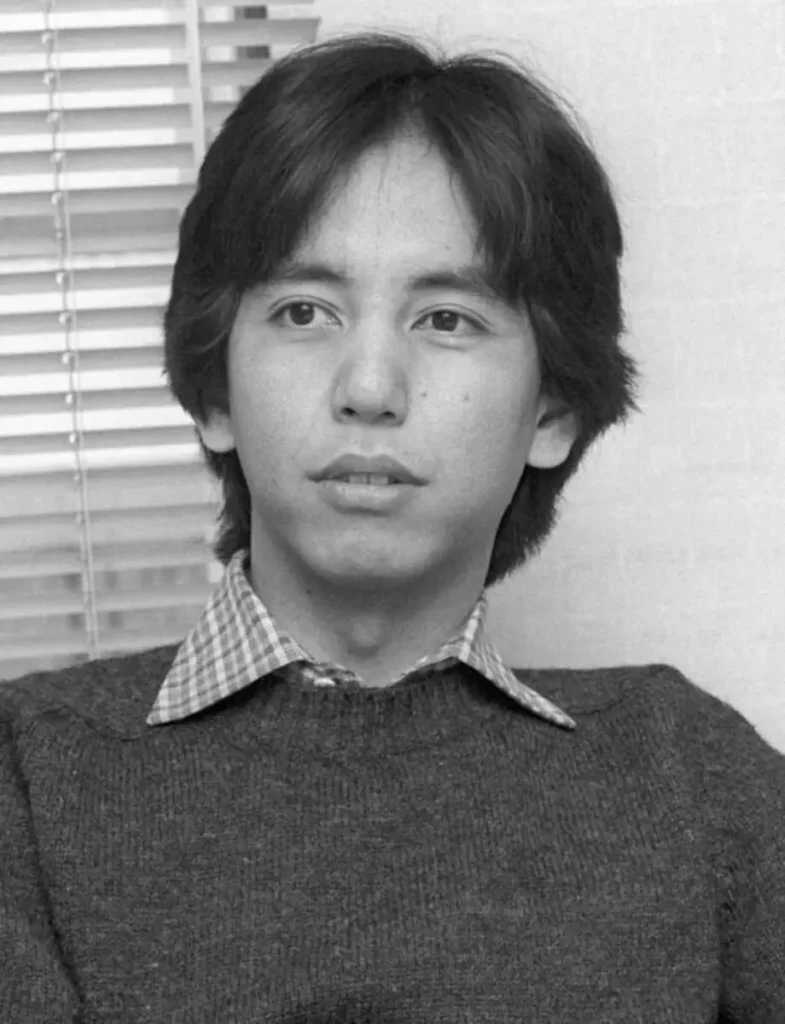

若いころの挑戦 | 音楽評論家としてのスタート

●渋谷陽一さんは東京都新宿区に生まれ、若い頃からロック音楽への強い情熱を抱いていました。

・高校時代にはすでに音楽雑誌『音楽専科』などへ投稿を始め、18歳の時にグランド・ファンク・レイルロードのアルバム評が雑誌に掲載され、これが音楽評論家としての正式なデビューとなります。

⦿19歳になると『ミュージックライフ』などにも執筆。

・1970年代初頭の日本では、ロック評論は趣味的な感想文が主流でしたが、渋谷さんは社会科学的な視点や文学的・哲学的な切り口を積極的に取り入れ、単なる音楽の紹介ではなく「ロックが社会や文化に及ぼす影響」まで踏み込んだ新たな評論スタイルを確立しました。

⦿渋谷さんのレビューは、時に辛辣で批評的でしたが、ロックを「アーティストや業界の所有物」ではなく「リスナーのもの」と再定義する革新的な視点を示しました。

・20歳の時には、資金や人脈が乏しい中で自費出版に挑戦し、1972年に仲間とともにロック批評誌『ロッキング・オン』を創刊。

・世の中の若者たちが自分たちのリアルな言葉でロックを語る場として、読者投稿型の誌面を展開しました。

★この時期の渋谷陽一さんの挑戦は、既存の枠組みにとどまることなく、「音楽評論という表現ジャンルそのものを変革する」というものでした。彼が作り出した新しい批評文化は、後の日本の音楽メディアやフェス文化にも大きな影響を与えています。

若いころの挑戦 | ロッキング・オン創刊

●1972年、20歳の渋谷陽一さんは「自分たちの言葉でロックを語る場所」を求め、仲間たちと共にミニコミ誌「rockin’on」(ロッキング・オン)を創刊。

⦿当時の音楽評論の主流は作り手側による一方的かつ高尚な批評が中心でしたが、渋谷さんは「主役はリスナーだ」と宣言し、雑誌の核に“読者投稿”を据えました。

・この試みは、既存メディアに物足りなさを感じていた若者たちの共感を呼び、読者自らが音楽への想いや葛藤を表現する革命的な場となりました。

⦿創刊直後は資金難で、印刷した雑誌をリヤカーで自ら配本したという伝説的なエピソードも。

・資金繰りのために「架空インタビュー」を掲載したこともあるなど、その方法は荒削りでも、“既成の常識を壊すエネルギー”にあふれていました。

・初版3,000部を都内ロック喫茶や楽器店に委託するも売れ残り、2年目から大手取次と契約して全国流通を開始するなど、常にチャレンジ精神と執念で突破口を切り拓きました。

⦿ロッキング・オン初期の誌面は、ハードロック、プログレ、英米ロック、投稿者による自由な評論や歌詞対訳など、“雑食性”が特色。

・やがて英『SOUNDS』や米『Rolling Stone』との提携も果たし、業界最大手「ミュージック・ライフ」を部数で超える商業誌へと成長。

★「ロックは聴く者の中にある」という渋谷さんの信念そのままに、評論を自己表現の舞台へ押し上げ、日本の音楽ジャーナリズムを根底から変革!

日本の音楽シーンに与えた影響力

●渋谷陽一さんが日本の音楽シーンに与えた影響力は多方面にわたります。主に以下のような点が挙げられます。

- 1970年代から音楽評論界に新風を吹き込み、文学的・哲学的な視点を取り入れてロックを社会文化と結びつけた批評スタイルを確立したこと。これにより、単なる音楽紹介から一歩進んだ深い評論文化を根付かせた。

- 1972年に雑誌「ロッキング・オン」を創刊し、従来の洋楽誌とは異なる読者参加型の媒体を築くことで、音楽ファンや若者の声を反映しつつ日本のロック文化の中心的メディアへと成長させた。これが日本の音楽ジャーナリズムの革新につながった。

- ラジオDJとしてNHK「若いこだま」などで英米ロックを紹介し、洋楽の情報を一般層へ浸透させたほか、音楽イベント・フェスのプロデューサーとして「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」や「COUNTDOWN JAPAN」など大型フェスを創出。

・これにより、ロックが評論の対象から「体験する文化」へと変わる転換点を作った。日本で最も快適なフェスというブランドを確率し、広く音楽ライブ文化の定着に寄与した。 - 渋谷さんが作り出した「ロックは聴く者の中にある」という思想は、音楽をアーティストや業界だけのものとせず、聴き手の主体性を重視するもので、日本の音楽文化の根底を支え続けている。

- ビジネスマンとしても幅広く事業展開し、出版、放送、興行を横断する多角的な活動で、音楽文化を持続可能なものにした。

★若くして無名から成功を掴み取ったその挑戦精神も多くの関係者に影響を与えています。

代表的な名言とその背景

👇渋谷陽一さんの代表的な名言です!その背景も

- 「結局、売れないと長く続けられないんだよ」

・この言葉は、単に商業的な売上の意味だけではなく、「売れる=支持される」という成功の現実的な側面を示しています。

・渋谷さんはこれを「きれいごと抜きに臆面もなく主張できるのがロックンロールの強さ」と語り、正義を貫きつつも経済的現実を冷静に見据えるマッチョイズム的な強さの象徴ともしています。 - 「評論とは自己表現の形態であり、書き手のアイデンティティが現れるべきだ」

・渋谷さんは音楽評論を単なる解説や感想でなく、評論家自身の個性や思想を表現する文化行為と捉えていました。

・彼の評論は、頭でっかちで理屈っぽく、自己満足的な側面も含みながらも、書き手の「生き様」がにじみ出ていると言われています。 - 「ロックで世界を読み解く」

・渋谷さんはロックを単なる娯楽としてではなく、社会や文化の構造や価値観を読み解く「言語」として捉えました。

・彼の文学的・哲学的な批評スタイルはこの考えに基づいており、1970年代の日本の音楽評論に新風を吹き込みました。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

渋谷陽一さんは、2025年7月14日未明、誤嚥性肺炎のため永眠されました。享年74歳でした。

2023年11月に脳出血を発症し緊急入院、その後も療養とリハビリに努めていましたが、今年に入り誤嚥性肺炎を併発し、ご家族に見守られながら静かにその生涯を終えられました。

半世紀にわたり日本の音楽文化を牽引し続けた渋谷陽一さんの逝去は、音楽関係者・ファンにとって大きな喪失ですが、その残した精神・思想・功績は今後も語り継がれることでしょう!

ご覧いただき有難うございました。

コメント