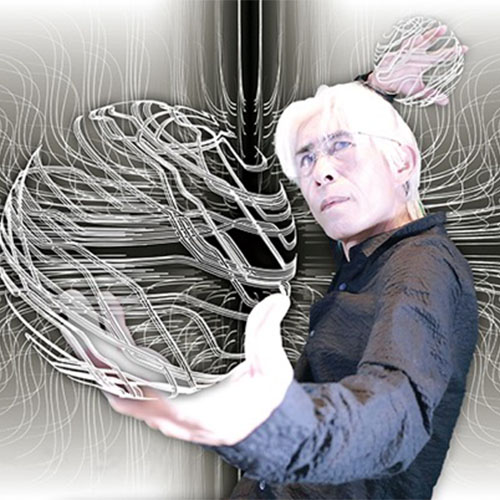

1980年代から独自の音楽世界を築き続けるシンガーソングライター平沢進(ひらさわ すすむ)さん。

近年、Z世代を中心にTikTokや配信サービスで楽曲が“発掘”され、若年層のファンが急増しています。

2025年には7年ぶりとなる核P-MODEL名義の新アルバム『unZIP』をリリース、オンライン番組「亜種音TV」の完結など、話題は尽きません。

なぜ今、平沢進さんが若年層を魅了するのか? その理由を、独自のファンクラブ運営とマーケティング戦略という視点からひも解きます!

平沢進が若年層を魅了する理由

👇若年層が平沢進さんに熱狂する背景を以下にまとめてみました!

サブスク世代による“再発見”

●SpotifyやApple Music、YouTubeなどのストリーミング環境が整ったことで、80〜90年代に発表された平沢進さんやP-MODELの作品が、最新リリースと同じ土俵で自然におすすめ表示されるようになりました。

⦿アルゴリズムがジャンルや雰囲気の近い楽曲を提示するため、テクノポップやシンセウェーブを聴くZ世代が偶然平沢進さんに出会い、「新しいのに懐かしい」と感じてシェアするケースが増えています。

TikTok・SNSのバイラル力

⦿短尺動画で“耳に残る一節”が使われると、音源が一気に拡散されるのがTikTokの特徴です。独特のメロディやリズムを持つ平沢進の曲は動画編集と相性が良く、ファンによる二次創作やリミックス、ミーム化が相次ぎました。

若いユーザーが「誰の曲?」と検索する導線が整っており、オリジナル音源への流入が増加しています。

レトロフューチャー感への共鳴

●Z世代は“古いけど新しい”カルチャーを好む傾向があります。

⦿1980年代の未来像を彷彿とさせるシンセサウンドや、サイバーパンク的世界観を持つ平沢進さんの音楽は、彼らの美学とぴったり重なります。

・レトロゲームやY2Kファッションとも親和性が高く、ビジュアルやジャケットデザインも注目を集めています。

独自のアーティスト像

⦿商業主義に流されず、自ら音楽制作・配信・コミュニティ運営を行う平沢進さんの姿勢は、自由と個性を重んじる若い世代にとって理想的な“インディペンデント・アイコン”。

・「メジャーでもインディーでもない」という立ち位置が、既成の枠にとらわれない生き方を求める若者の共感を呼んでいます。

コミュニティと双方向性

●長年続いたオンライン番組「亜種音TV」や、会員制サイト「Green Nerve」での限定配信など、早くからファンとの直接的な接点を重視。

⦿コメントやリアクションがアーティスト本人に届く体験は、SNSネイティブ世代にとって大きな魅力であり、熱量の高いファンダムを形成しています。

★これらの要素が重なり、偶然の出会い→共感→コミュニティ参加 という流れを生み、平沢進さんは2020年代半ばに再び若年層から熱い支持を集める存在になっています。

ファンクラブ「Green Nerve」の運営

●平沢進さんが主宰する公式ファンクラブ 「Green Nerve」 は、従来型の“会報とチケット優先”にとどまらない、デジタル時代ならではのファンコミュニティを構築しています。

⦿若年層のファンが「入りたい」と感じる仕組みが随所に見られます。

会員限定の“世界観共有”コンテンツ

- 専用サイト で配信される限定映像・音源・ライブアーカイブは、単なる情報提供ではなく「平沢進の物語世界への入口」。

- 音楽だけでなくビジュアルやテキストも含め、作品世界を拡張する形で提供されるため、ファンは単なる受け手ではなく世界観の共犯者となります。

“馬の骨”という独自の呼び名

⦿平沢進ファンクラブ会員は、ファンの間で**「馬の骨」**と呼ばれています。

これは1990年代、平沢が自らのファンを「名もなき存在」として親しみを込めて表現したことがきっかけとされています。

「何者でもない、しかし不可欠な存在」という意味合いが込められており、ファンの側もこの呼称を楽しみながら自らを“馬の骨”と名乗るようになりました。

・平沢進さんの世界観に通じるユーモアと自虐的な温かさを含んだネーミングで、単なる“ファンクラブ会員”を超えた連帯感を演出。

Green Nerveのコミュニティが、一種の物語を共有する仲間として強く結びついていることを象徴しています。

希少性を演出する入会運営

- 2025年夏には 新規・再入会の受付を一時停止 する期間を設け、会員に「自分は特別な集団の一員」という感覚を与えました。

- 入会制限は結果的にSNSで話題化し、「今のうちに入りたい」という潜在ファンの興味を刺激するマーケティング効果も。

双方向コミュニケーション

- 会員限定掲示板や配信では、本人から直接メッセージが届いたり、質問を受け付けたりする仕組みがあり、アーティストとファンの距離を最短化。

- 早くからデジタル配信を取り入れた「亜種音TV」も、Green Nerve会員に向けた深い交流の場として機能してきました。

体験型コンテンツで「参加者」化

- ライブチケットの先行予約や特別グッズだけでなく、会員投票企画や限定イベントなど、“見る”から“参加する” へシフト。

- ファンは音楽の消費者ではなく、コミュニティを共に作り上げるメンバーという意識を持ちやすくなります。

★Green Nerveは、アーティスト主導でファンと共に作り上げる “参加型エコシステム”と言えそうです!

先進的マーケティング戦略

●平沢進さんの魅力は音楽の独自性だけでなく、戦略的かつ先進的なマーケティング手法にもあります。

⦿特に若年層が共感・参加しやすい仕組みづくりは、単なるプロモーションを超えてファンとの信頼関係を構築しています。

無料配信戦略で話題性を創出

- 2025年の新アルバム『unZIP』収録曲「パルテノン」は、発売前に フルサイズで無料配信 されました。

- 無料公開は単なるプロモーションではなく、SNS上での拡散を促す 自然なバイラル戦略 として機能。

- 若年層は「試してから判断したい」という心理が強く、こうしたアプローチがファン獲得につながっています。

オンライン番組「亜種音TV」の双方向性

- 長年続いたオンライン番組「亜種音TV」では、コメントや質問がリアルタイムで反映される双方向型です。

- 従来のテレビやラジオの一方通行型配信では得られない、参加型コミュニケーション体験を提供。

- ファンはただ視聴するだけでなく、番組作りに関わる感覚を持てるため、熱量の高いコミュニティ形成に寄与しています。

デジタル×限定性の組み合わせ

- 会員制サイト「Green Nerve」での限定配信、入会一時停止、限定グッズ販売など、希少性とデジタル利便性を巧みに組み合わせています。

- 「誰でも手に入るわけではない」価値と「オンラインで簡単にアクセスできる」利便性の両立は、情報過多の現代においてファン心理を刺激します。

SNSとアルゴリズムを活用した“自然拡散”

- 平沢進さんの楽曲や映像は、TikTokやYouTubeショートでユーザーによる二次創作と相性が良く、アルゴリズムに乗りやすい特性があります。

- アーティスト側から直接宣伝しなくても、コンテンツ自体が拡散される仕組みを理解した上で戦略的に楽曲や映像を提供しています。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

1980年代から独自の音楽世界を築いてきた平沢進さんは、2025年現在、Z世代を中心に再評価が進んでいます。

ストリーミングやSNSで偶然出会った若者がそのサウンドとSF的世界観に魅了され、熱狂的なファン層が拡大中。

ファンクラブ「Green Nerve」では会員を「馬の骨」と呼ぶ独自文化を育み、限定コンテンツや入会制限で希少性を演出。

さらに無料配信や双方向配信番組「亜種音TV」など、先進的かつ参加型のマーケティングを展開することで、世代を超えたファンとの深い絆を築いています!

ご覧いただき有難うございました。

コメント