日本のコメディ界を代表する伊東四朗(いとう しろう)さん。

渋い俳優として知られる一方、若い頃は「てんぷくトリオ」や「ベンジャミン伊東」として数々の伝説的なお笑い芸やギャグを生み出しました。

本記事では、伊東四朗さんの若い頃、コメディアンとして何をしていたを調査し、今も語り継がれる伝説のお笑い芸・名ギャグ・名言をチェックしましたのでご覧ください!

伊東四朗は若い頃、コメディアンとして何をしていた?

👇伊東四朗さんの基本プロフィール!

・氏 名:伊東 四朗(いとう しろう)

・本 名:伊藤 輝男(いとう てるお)

・生年月日:1937年6月15日(年齢:88歳)

・出身地:東京都台東区(旧・東京市下谷区竹町)

・身 長:166cm

・血液型:O型

・最終学歴:東京都立市ヶ谷商業高等学校(現・東京都立大田桜台高等学校)卒業

・所属事務所:オルテ企画

・代表的な肩書き:コメディアン、俳優、タレント、テレビ司会者

幼少期から学生時代

●実家は洋服屋で、父親は仕立て職人。5人兄弟の4番目として生まれ、家計は裕福ではなく、家賃が払えず夜逃げをした経験も。

・小学校時代に静岡県掛川市へ疎開。転校当初は「東京弁」でいじめられたが、休み時間にモノマネをして人気者に。

・小学3年生の時、トロッコ事故で顔に大怪我を負い、左頬に傷跡が残る。

・13歳年上の兄の影響で芝居に親しみ、小4で素人芝居に出演。中学では英語劇の主役、高校では音楽部や文化祭での演劇にも積極的だった。

芸能界入りまでの歩み

●高校卒業後、就職試験にことごとく落ち、大学生協などでアルバイトをしながら都内の劇場に通い詰め、舞台関係者から顔を覚えられるようになる。

・1949年(12歳)で初舞台(兄が主宰するアマチュア劇団で浮浪児役)。

・1958年、石井均の劇団に誘われて本格的に芸能活動を開始。

コメディアンとして活躍

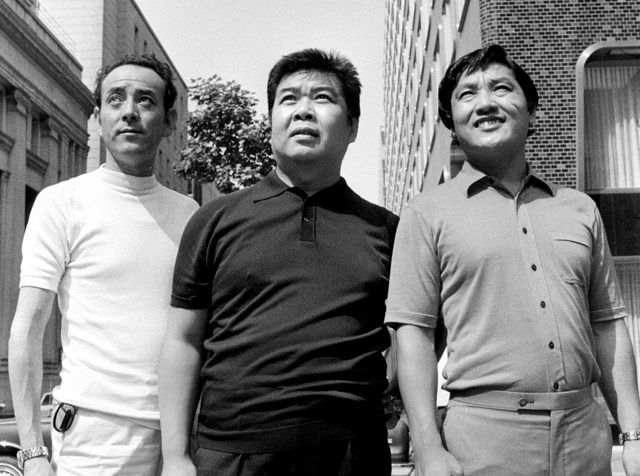

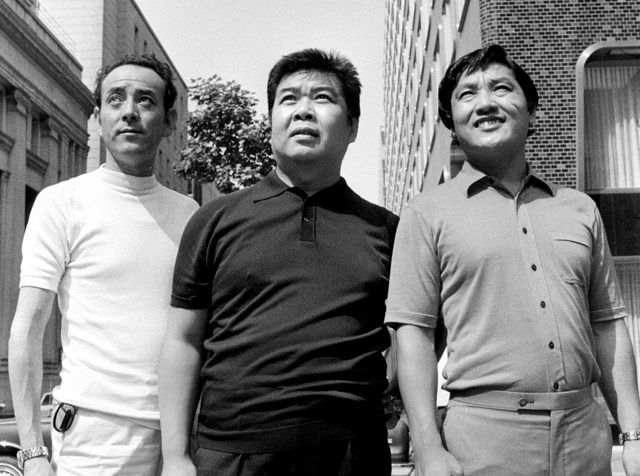

・1961年、劇団「笑う仲間」に参加し、1962年から「てんぷくトリオ」(三波伸介・戸塚睦夫・伊東四朗)としてテレビ進出。トリオブームの中心的存在に!

・トリオ時代はダンスや楽器の練習にも励み、軽演劇やコントで人気を獲得。

・映画監督・市川崑から「てんぷくトリオの中で一番若くて一番痩せている人。演技開眼したらしく、からだとセリフのタイミングが見事」と高く評価された(1968年)。

★伊東四朗さんは、てんぷくトリオの一員として一世を風靡。

その後も幅広く活躍し、日本のエンターテインメント界を代表する存在です!

てんぷくトリオ時代の活躍と人気の理由

**てんぷくトリオ**は、1960年代から1970年代にかけて活躍した三人組のお笑いグループで、三波伸介、戸塚睦夫、伊東四朗から構成。

・彼らは「トリオブーム」と呼ばれる演芸ブームの中心的存在として、テレビや舞台で一躍人気者へ!

活躍の軌跡

- てんぷくトリオは、1961年に結成され、当初は「ぐうたらトリオ」という名前でしたが、日劇(日本劇場)の支配人の提案で「てんぷくトリオ」に改名。

- 彼らは『てんぷくトリオのテレビ演芸場』『大正テレビ寄席』などの人気番組に出演し、家庭の面白話やコントを快活に披露し、幅広い世代から支持を集める。

人気の理由

- トリオならではの「ツッコミ・小ボケ・大ボケ」といった役割分担により、演劇的な構造やストーリー展開を活かしたコントが魅力でした。

- 三波伸介さんの「びっくりしたなぁ、もう!」などのギャグや、個性的なキャラクター性が流行語となり、視聴者に強い印象を残しています。

- 歌謡バラエティ番組『九ちゃん!』などでは、従来の芸風とは異なるパフォーマンスにも挑戦し、他のトリオとの差別化を。

- 三波伸介さんが『笑点』の司会を務めるなど、個々の活動も並行しながら、グループとしても存在感を発揮。

★てんぷくトリオは、テレビ時代の到来とともに新しいお笑いの形を提示し、後のコントグループやトリオ芸人たちに大きな影響を与えていますね!

「ベンジャミン伊東」と電線音頭

●**ベンジャミン伊東**は、1970年代後半のバラエティ番組『みごろ!たべごろ!笑いごろ!』で伊東四朗さんが生み出した伝説的キャラクターです。

・伊東四朗さん自身が「怖い顔でも面白い人はいないか?」と考え、サーカスの団長をイメージして誕生。

・番組内では、小松政夫さん扮する「小松与太八左衛門」とともに「電線軍団」を率い、コーナー「キャンディーズの作法教室」に乱入する形で登場。奇抜な衣装と大げさな仕草、そして強烈なギャグで視聴者に強いインパクトを与えました。

**電線音頭**は、ベンジャミン伊東とデンセンマン、小松与太八左衛門らが披露したコミカルなダンスと歌で、

「チュチュンがチュン チュチュンがチュン 電線にスズメが三羽とまってた…」

といった歌詞とともに、独特のリズムと振り付けが大ブームに!

★「電線音頭」は子どもから大人まで幅広い世代に親しまれ、流行語や社会現象にもなりました。

伊東四朗が生み出した名ギャグ・名フレーズ

●伊東四朗さんが生み出した名ギャグ・名フレーズには、昭和のバラエティやコント番組を象徴する数々の“ナンセンスギャグ”や独特の効果音、リズミカルなフレーズがあります。

・代表的なものを以下にまとめてみました!

代表的なギャグ・フレーズ

- 「ずん」「ニン」「どーかひとつ」

『みごろ!たべごろ!笑いごろ!』などでベンジャミン伊東として披露したギャグ。

独特のテンポと語感で、世代を超えて親しまれていました。 - 「ニンドスハッカッカ!ヒジリキホッキョッキョ!」

・小松政夫さんとの名コンビで生まれたナンセンスな掛け声。

『笑って!笑って!!60分』の「小松の親分さん」コントで、子分役の伊東さんが親分を励ます際に使われ、子どもたちの間でも流行語となりました。 - 「ガーッチャマンに負けるな、負けるなガーッチャマン!」

・こちらも小松政夫さんとの掛け合いから生まれたフレーズで、当時のテレビ界で一世を風靡。 - 「つん、つくつくつくつん。つん、つくつくつくつん。ひやーひんひらひらりー、べんべらべんべらべんべらべんべらべん」

・正月によく流れる琴曲『春の海』を口で表現したもので、伊東四朗さんの発案。音ネタとしても高い人気を誇りました。 - 「ズンズンズンズン、小松の親分さん!」

『笑って!笑って!!60分』での決めフレーズ。親分が落ち込んだ時、子分役の伊東さんがこの掛け声で盛り上げるのが定番でした。 - 「わりーね、わりーね、ワリーネデートリッヒ」

・こちらも小松政夫さんとのコントで生まれたナンセンスな言葉遊びの一つ。

★これらのギャグやフレーズは、もはや昭和のテレビバラエティを象徴する“伝説”になっていますね!

伊東四朗の名言

●伊東四朗さんの名言や、そのコメディアンとしての哲学は、長年の芸能生活や人生経験に裏打ちされた深いものがあります。

代表的な名言

まとめ

いかがでしたでしょうか?

伊東四朗は、てんぷくトリオでのブレイクを皮切りに、独自のコントやギャグで昭和から令和までお茶の間を魅了し続けてきました。

特に「ベンジャミン伊東」として披露した「電線音頭」は社会現象となり、多くの流行語や名ギャグを生み出しました。

常に全力で芸に向き合い、笑いの中に人生哲学を込める姿勢は、今も多くの人々に愛され、伝説として語り継がれています。

ご覧いただき有難うございました。

コメント